時間:2023/8/26

地點:C-LAB

講者:陳梓桓 CHAN Tze-woon

主持人:林木材(以下簡稱林)

林木材(以下簡稱林):梓桓來自香港,我們認識大概是 2016 年,他完成了第一部長片《亂世備忘》(2016),是講雨傘運動,前年又完成了大家更知道的作品《憂鬱之島》(2022),下午也有放映跟 Q&A,這部片不只在 TIDF 有放過,其實在國際經歷了非常多的提案,也在加拿大 Hot Docs 或其他影展獲得非常好的獎項,等於代表香港這兩年在國際影展拓展知名度的代表性作品,是在講運動之後香港的狀態。這部影片我相信大部分人看過,有個蠻重要的重演形式,這個形式跟所謂「紀錄片總是拍攝不到」、「過去的歷史」的重演又有很多不同層次,梓桓等下會分享。

今天講座比較聚焦在他早期短片到現在形式上的思考,跟香港持續變化的政治環境也很有關係,比如本來可以放映,因為政治變化而不能放。當然他要拍攝這些對象,也有很大的安全考量,可能是在台灣的環境很難想像的情況。今天他會就一路以來的創做分享,我覺得蠻豐富,中間可能會停一下聽大家的回饋,我們也會用 QR code 搜集問題,最後一起回答。

陳梓桓(以下簡稱陳):謝謝大家,今天我訂下的題目是「以紀錄片的限制作為形式想像」,為什麼會這樣訂呢?我的創作很沉迷於形式,我會講到自己的短片跟《憂鬱之島》的經驗,很多時候是先從形式開始,從形式開始會有很多問題:會不會只重視形式而忽略了人物?這是有很多不同批評的創作思考模式。另一方面就是限制,也是因為這幾年香港的改變,不得不面對實在的一些限制,這些不是你簡單就可以解決的,我慢慢要學會怎麼在限制之下創作。後來我覺得如果我對形式的想像不只是我自己覺得好玩的方向,而是因為實在的限制而需要用新的形式去講我的故事,會不會讓這些形式更合理呢?這是我開始這個題目的看法。

林:等下會有 slido,可以現在掃描,兩邊牆上也有貼 QR code,可以輸入問題,講完會統整回答。

陳:在座應該很多拍紀錄片的朋友,拍攝時會遇到的問題跟限制都可以發問。

林:你自己的創作或梓桓的創作都可以提問。

陳:對於拍攝限制,特別是 2019 年的香港,大家可能大概了解一點,這是一個被手擋住的鏡頭,拍攝會不會讓受訪者有危險呢?在座可能也有遇到過。會不會為自己帶來危險?這個真的也要思考。現在的香港,大部分人其實不願意在鏡頭前表達自己的看法,甚至是不想被拍攝,我覺得不只是香港,可能在其他不同地方也會有這樣的情況,拍攝政治或公民社會議題不可能在本地放映,也失去了一些本地的紀錄片資源。當這些限制不是很容易能解決,有時候會想,這些東西會不會變成一些形式想像?或者是創意、紀錄片的素材呢?安全問題,也有一些想拍攝的人現在在監牢裡,也失去了表述權力。這個圖很有趣,本來可能是寫「時代革命」,後來被抹掉,好像我們看到另外一些東西,比如香港言論自由出現問題等等,其實抹掉了反而好像反映出更大的東西。有點像是這個思考的模式:不直接談時代革命,但是在抹掉之下,反而可以看到更多。我很多創作的情況是從短片開始。頭一兩部短片是從形式開頭,再安排拍攝,有點像劇情片的樣子。這部片叫《作為雨水:表象及意志》(2014),是一個虛構的紀錄片,裡面談的全都是假的,但我用一個傳統、或大家感覺是紀錄片的方式去拍,大家可以看一下預告。

(放影片)

陳:這是很久以前的短片,那時我對紀錄片跟劇情片的界線模糊很有興趣,我拿了劇情短片鮮浪潮的 funding,想拍一個紀錄片方式拍的劇情片,想嘗試這個形式,所以一開始純粹是因為好玩。有很多不同考量,要做一個虛構的紀錄片,有點像英國導演 Peter Watkins《戰爭遊戲》(The War Game, 1966),一個冷戰底下......

林:1960 年代末期,他去假設英國受到核子彈攻擊,以假亂真,雇用很多演員演出發生核災時的情況。片子拍完之後很多人去看,以為英國真的發生核災,連政府也是,所以後來政府認為這部片在說謊、散佈不實消息,就把影片禁掉了。是一部紀錄片史上很重要的作品。

陳:有虛構的想法,但其實裡面描述的東西是假的,同一時間,當它引起恐慌時,又好像反映了一些很大的社會氛圍。我有點這個想法,虛構一個人造雨的故事,在一些遊行時會下很大的雨,我有個目的是想讓觀眾信以為真 ,有很多考慮,像是傳統紀錄片形式、觀眾熟識的面孔。這個很瘦的人是我,八、九年前,也訪問一些真實人物,沒有很多分鏡跟設計 。當時社會環境,2014 年初,很多錢的香港;再細一點去想,我開始找一些非職業演員,包括自己在裡面,就是一個拿著攝影機的人,到處去訪問遊行過程中出現的人,很小的 DV 機、拍攝團隊,都是為了 serve 這個形式的想像。但我覺得,一些形式想像出來之後就要嘗試去解釋,當你的片子完成後別人會問為什麼選擇虛構紀錄片?其實我是之後才想,是否有些潛意識在裡面?那時想的方向是:這種真實虛構的模糊,跟當時香港一國兩治下的真真假假、這種言論自由的掙扎是有關係的。那時是嘗試這樣解釋,但不知道能不能解釋得了。

當你想像用形式開展創作時,很多時候你不能自圓其說,會不會只剩下形式呢?這是一個假的紀錄片,所以不存在這個問題。但可能會產生這些問題:會不會忽略人物呢?會不會拉遠跟真實的距離呢?這也是有時我習慣這種創作做法時會出現的問題。後來我拍了第一部長片《亂世備忘》,其實完全沒有想這些東西,因為那時就是發生了,我拿著機器去現場拍攝。這個方向的全部形式的想像,可能剪輯上會用,但是也不是那一種之前......

林:我補充一下,這個片子是拍梓桓帶著攝影機去參加雨傘運動在路上認識的年輕人,跟拍了一段時間,拍到他們參加運動其實蠻多迷惘、也不知道未來會怎樣。影片不是只有拍攝那群年輕人,也有把自己放進去,包括有幾個鏡頭我印象很深,他自拍自己在剪接紀錄片,這其實嚴格說起來也可以是形式上的一種,有點像是俗稱的後設,把自己拍紀錄片的過程也暴露在影片裡面。

陳:《憂鬱之島》大家有看過嗎?一開始是 2017 年,我去 CCDF(華人紀錄片提案大會)是人生第一次提案,當時在台上談的全是形式的東西,甚至沒有確定任何一個拍攝對象,只選了幾個歷史事件,想告訴台下的 decision maker 我想做重演,那是個很慘痛的經驗。最近找到當時的講稿:這部片一半會用觀察式拍法,拍三個人的生活;另一半會用重演手法,重現於觀眾眼前。提案之後公視的王派彰過來,告訴我還是要說好人物的故事。我覺得這真的是很大的問題,是我怎麼去思考一部電影的開始。

林:剛剛說很慘痛是什麼意思?

陳:因為這個片開始,我大概是不到 10% 的想法,但去 pitch 的時候,是太初步的去上台,而且我沒有準備的很好。聚光燈打在身上,我是第一次,問的問題也很困難,有個鳳凰衛視的台下的 producer 對我的片花片段有些意見。

林:所以信心受到打擊?

陳:嚴重的打擊。有拿到獎,但是沒有錢的。這個也是很有趣,好像影展對紀錄片有稍微開放的態度,這個片最後實體的首映是在 Hot Docs。後來完成的時候是 2022年,中間發生了什麼事呢?當初的形式的限制是這樣的:拍攝幾個老人當下的經歷,用觀察式拍法、不做訪問;過去的經歷找演員重演。素材拿回來有什麼共同的東西?可能就是一種 invisible edit 的可能性,可能拼成一個類似劇情片的東西,當時很初步的構想是這樣。但是挑戰來了,為什麼用這種形式的限制呢?為什麼用重演?這個題目問得最多,因為「重演」是個敏感詞,特別是電視台的投資者,他們對重演的印象很差,沒看過什麼好的重演,所以一說重演這個字......這也是一個很大的(投資)......去找劇情片來投資,後來我覺得純粹是我創作很自我的東西。但這些問題出來是好的,在我不停地拍攝過程中,我要不停地合理這個形式的限制。

這是當初寫的東西。後來我大概在 2019 年時找到重演的資金,有點幸運,不應該說幸運,因為那時香港的抗爭獲得世界關注,我透過這個關注拿到資金來完成我的想像,也讓我覺得錢不能亂花。

林:而且你是用 crowdfunding(群眾募資)的方式。

陳:對,我有兩種,海外的 pitching 跟日本的合資,然後 crowdfunding,crowdfunding 也不能在線上做了,大概 40% 的錢來自 crowdfunding。就開始有些劇情片的做法,場景什麼的,後來變成說自己是香港人的那場。我沒做過劇情片,這對我來說是很新的東西,在有限資源做這樣的場景,像這個就變成了天安門,但是因為比較假,所以拍很小的鏡頭。有什麼限制跟難題呢?很多是關於個人記憶,我跟拍三個不同年代的老人,我沒有在拍攝時問他年輕時對他們人生影響很大的記憶,但可以從很多資料找到他們對於那段經歷的描述,但哪些描述清晰、是不是可靠的?因為像是片裡面小強,他就是一個 1989 年逃生的律師的角色,他的記憶也是有差距的,所以這是個問題。

我沒有經歷過不同時代的歷史,怎麼理解不同時代的人的情緒呢?我的製作資源不足,如果要真的重構歷史場面,做不到時會不會很讓觀眾跳出來?這一點不知道其他拍紀錄片的人會不會遇到,我在拍攝中遇到 2019 年的抗爭,感覺自己好像一直跟不上時代、追不上變化。這都是我拍《憂鬱之島》時遇到的難題跟限制。

我說一下重演的部分。這段文字是陳克治、片裡一個游泳來香港的人寫的回憶,他在文革時從中國大陸游泳到香港,他回望文革,提到有個「四個偉大」的集會,他提到自己對這種集會的討厭,但他的回憶停留在這裡。我想這個很有趣,就想像這個集會的場景,拍成了這一段,可以放一下。

(放影片)

陳:這場戲比較特別的地方是,最後被拍攝的那個真實的老人回到了重演的場地裡面。其實考慮是這樣的,關於這個集會,他的回憶其實只有一個小段落,我在想如果真的只是演員在演出,其實沒什麼可以呈現,不如把他參與進去,會不會有些特別的效果?這是最後才想到的事情。

我們一去這個場景,他就說了:上山下鄉怎麼會去這麼多山的地方呢?通常都是去平原。我原先沒有這個概念,就想是一個鄉下的地方。現場還有另一個老人同樣經歷過文革,一直在指導我們該怎麼做。從文字裡,我當初的理解是,陳克治、游泳伯伯覺得不滿,其他人都很熱烈;後來他說,其實全部人都是這樣。這也是我對他描述的東西的理解不足,但他在現場可以立刻指出重演跟他經歷過的真實有何不同。這部片在香港放映時,剛才也有大概說過,有個策展人說他覺得這場文革拍得超爛,完全是香港人的文革,他就有提到他想起了一部片叫做《表姐,妳好嘢!》,是那種很刻板的電影;但是當他看到真實的受訪者在場景中,指出場景跟真實的距離時,他突然覺得有另一種真實出現:這群人都是香港人,沒有經歷文革,香港好像一直跟中國有區隔。這個東西很有趣,我當時安排其實沒想過這樣解釋,有點覺得是這樣想安全一點,被批評的時候會......

林:讓他去承受?

陳:有另外的效果出現。回到剛才的限制跟難題,比如記憶的不可靠,後來覺得重演的過程也會不停挑戰我們對於真實或記憶的想法,觀眾不再會完全投入到重演的戲劇裡面,反而是因為跳出來,比較能有間離的狀態去看真實。第二是透過重演去呈現歷史是不可能的,可能是因為我們不理解或製作資源不足;但後來依我的經驗,重演不再只是為了給觀眾呈現發生什麼事,或完整重述歷史狀況,反而因為加入這些年輕演員跟曾經經歷的人,可以去 revisit 當時的經歷,我覺得這也是為這個限制提供了一個出口。製作追不上時代改變,後來我的 casting 用了很多經歷過 2019 年抗爭的演員,突然他們的演出就變成有兩個 layer,我看的不只是歷史,更是現在年輕人怎麼去思考過去的歷史與現在。這個是之前寫下來的限制,好像可以透過這樣的形式,當初沒有想過,但有打開新的門的感覺。

當初的設計是這樣,後來變成這樣,今天的經歷多了 2019 年的抗爭,我就加入了過去、找經歷過抗爭的素人演員重演,中間有個比較重要的部分是幕後(behind the scene)素材,初剪時沒有放很多,但我在香港試映,觀眾說重演拍得不好,但是幕後很好看,我發現原來觀眾對重演的焦點在年輕一代身上......其實我有安排現場有幕後(的拍攝),但不是為了宣傳,我就覺得可能會有用。有拍很多,他是一個 2019 年的學生會長,飾演89年的學生會長,他們的政治看法很不同,可以直接看這場。一開始的片段是89年這個人物受訪的情況,後面剪進去的是現在重演的那場。

(放影片)

這段挺有趣的,我當初安排他講講過的話給年輕的演員看,我叫他要記住台詞,但他後來沒記,所以開始那段時會發現完全不同。但我在想如果沒有中間那段幕後段落,他的演出可能是沒有意義的。一開始 casting 時我也有找過專業演員,後來覺得最好還是素人演員,有自身經歷,包括抗爭後的創傷,也有一些思考去留的情況,要不要離開香港,或是面對審訊,這些情況放在他們要重演的場面,我就覺得好像有了很重要的意義。所以回到當初我在台上 pitch,別人問我為什麼要重演,我好像有了解釋的方法。

重演的場景之中,我也剪開了一些對話,我覺得也是重演的很大一個重點,也是偶然發掘的。現場本來沒有計畫他們會見面聊天,後來他們在化妝室,我介紹他們各自認識的時候,我就覺得不如你們就在監牢裡面談一場吧,我就各自問他們,他們就答應了,後來就展開了一小時多的對話,在片中變成一分鐘的場景。這場在過去、在文革,所以談的是過去,這場監獄的背景是老年的人的過去,但是是年輕的人的未來,所以兩方也有談話的機會。另外沒有放到片裡面的......本身我是打算在天安門裡面做,但是小強沒有來,可能我沒有講得很死,我說來看看,他就去喝酒沒有來,後來才安排在法庭裡,但因為法庭這跟他們的記憶或未來有關係,所以這一場就沒放,其實之前沒有想的很清楚。

這些形式的限制好像忽然符合我的想法:從現在回望過去。這是我第一次上台 pitching 時,台下有個很有經驗的製作人 ,說覺得我是在做這個東西。後來影片完成了,有人跟我說第一次 pitching 就有人提到這個,我就發現原來所有形式可能都是為了這件事。《憂鬱之島》的形式跟限制,一開始我還是很自我地開展形式想像,後來在製作過程中開始發現很多限制,因為限制的存在不能解決,好像可以透過一些形式去合理,以限制去合理化之前構想的形式。但我其實也覺得是蠻冒險的做法,也沒有真的想得很清楚,可能是因為我的製作人整個過程其實挺辛苦的,找到錢去做重演,不然其實不可能實現,而且風險很大,不確定最後會變成什麼樣子。

關於形式的反思,經歷過兩部短片跟《憂鬱之島》的創作,這幾次創作也是以形式想像先行。同時間對今天香港的改變,剛才一開始說香港現在的改變,會讓我作為紀錄片工作者有很大的限制,好像這兩個方向,對我的下一部作品的形式可以更合理的、在一開始的時候能更好的配合。

後來我就想,我們寫劇本或拍紀錄片,很容易有衝突,衝突會帶來很大的張力,可能是讓觀眾很緊張的部分,所以我們的鏡頭也不停留意這些衝突、這些人物的衝突,比如人跟人之間、選舉時兩邊在比,不用解釋很多,因為大家可能在拍紀錄片時都有發光的眼睛,這也是寫劇本時努力營造的一些事情。

林:人跟科技的衝突是什麼?

陳:可能 AI 之類的。很多 DOC+ 參與者談自己的計畫時,這些衝突都有出現。但是如果跳出去,我覺得紀錄片好像有一種獨特一點的衝突,這個比較少會談,比如拍攝者面對資源的限制,通常解決就算了,不會談;拍攝者跟被拍攝者的衝突、拍攝者跟真實的呈現,有點像《憂鬱之島》裡面,什麼是真實?為什麼他們彼此說的不一樣?這是一部法國真實電影的場景,《夏日紀事》(Chronicle of a Summer, 1961),有場戲導演放他拍的片段給他的被攝者看,台下的人就說這好像不是我熟悉的他,兩個導演就出去一直走,討論什麼是真實。這挺有趣的,因為作為紀錄片拍攝者,我們對真實一定會有不停的思考,怎麼呈現真實,或者真實是什麼?過程中會有不同方法跟角度的衝突在裡面。

剛才說時代改變,拍攝一直追不上時代,拍攝時的自由問題、素材安全的問題,拍攝會錯過一些東西,你不可能再回到的場景。有很多面對這些衝突的做法,通常是在鏡頭後把問題解決就算了,特別是劇情片,紀錄片也會,觀眾不會意識到導演面對過這些問題。另一個有點像《憂鬱之島》的情況,把這些衝突呈現給觀眾,讓他們理解影片有些限制,導演拍不到是這樣的原因。

我覺得如果可以思考有關形式的東西是,如果發覺自己紀錄片的衝突,跟你一直拍攝的主題原來有些呼應,作為一個導演或拍攝者時,真的可以思考怎麼把這個部分放在片中,反身,不一定是好的,因為當你從投入到人物裡面忽然跳出來,多一個拍攝者講他的難題,觀眾跳出來很難再走進去,會有這樣來來回回的問題,要去嘗試、讓觀眾去熟悉這樣的狀態。但如果這些限制是你無法解決,而你發覺跟你的衝突有直接關係或可以做比較的話,我覺得放進去可能是一個好的方法。

通常會用一個方法,單純的 voice over (VO),比如最近香港有部片《給十九歲的我》(2022),拍幾個香港中學女生的成長,後來有很大的爭議,其中一個受訪者不想要影片發行;片中有個片段,導演拍小女孩成長,女孩不太願意被拍,導演 VO 就說「這些女孩青春期,所以開始抗拒我的鏡頭」,直接在 VO 裡提出自己的限制,但好像沒有下一步去想像這個問題所在,沒有解決,也沒做到形式的想像。我想過會不會有些方法,讓他們跟導演的關係平衡一點,比如攝影機交到她們手上拍自己,或拍回導演,其實有很多可能的形式想像可以解決,但最後只是輕輕一提就過去了,所以很可惜。

回到一開始說身處香港的限制,這也關於我下一部作品,還沒做出來所以不能說太多,當限制出現的時候,我就會在影片還沒開拍時,一直想這個限制會不會直接可以變成一個形式?比如想拍攝的對象在監獄裡,我不能拍他、他也不能為自己發聲的時候,思考會不會有一種被攝者沒出現在鏡頭前的形式?其實這也是很常見的,在舞臺,有些文本做過類似的事;或者會不會用新的方法去呈現這個人的形象?用動畫等等,我有想過。很多東西好像如果沒有限制的背景,它只是導演創作好玩的東西,但是放在一個可悲的現實之下,我好像可以理解。比如找不到願意受訪的人,或受訪的人不願意露面,除了把臉打碼,有其他可能性嗎?我還沒想到,因為有些朋友的計畫也面對到受訪者的安全這個問題,還有牆內牆外的交流和溝通受阻的時候,可不可以把這種受阻變成形式?我覺得每個拍紀錄片的人都會遇到這些問題,如果跟拍攝題材有些呼應,我覺得可以大膽去嘗試,對形式有些想像。

我準備的差不多就是這樣。

林:好,有幾張投影片我想回去聊一下,第四頁有個塗鴉,我是個塗鴉愛好者,大家覺得後面這四個字到底是什麼?不知道,我的意思是說,很多紀錄片創作者會很在意這是寫什麼字,因為如果你可以把這四個字講出來,可能是一種客觀的真實,但是當這個情況被呈現在片子裡的時候,有些人會很糾結到底寫什麼,但某種程度上我覺得是梓桓講的,真實被模糊化或被遮蓋了,遮蓋之後很多作品會試著去掀開它,可是就算掀開了,告訴你這是寫「時代革命」,事實上也沒有太多意義,就是這樣嘛;可是如果它是呈現一個遮蓋的狀況,而且是用某個形式去探索它,那可能就可以引導觀眾去思考,真實到底是什麼?可能是反清復明、時代革命,可能是哪四個字,但又如何。重點是如何引起大家思考真實的層次,我覺得比較重要。

另一個片段,讓學生會長去扮演小強。我剛看有點驚訝是說,剪接是你自己操刀還是別人想的?因為第一個片段是檔案影像,檔案影像在紀錄片裡通常是已經固化的狀態,被記錄下來了,通常被視為是一種證據的存在,可是這個檔案影像放完之後馬上讓年輕學生會長去扮演小強,這裡面其實有很大的導演可以創作的空間。因為在影像創作裡面,很多紀錄片導演擁有最大權力,雖然有句話說「在紀錄片裡上帝是導演」,紀錄片裡的導演其實是上帝,但我覺得這個話有很多討論空間,因為在紀錄片裡你還是可以去指定說,比如我現在告訴你這個人是誰,那這個人就是誰,像拿個玩偶說這是我媽媽、這是我爸爸、開始玩家家酒遊戲,你就會進入那個情境,所以導演其實有很大創作空間。我覺得在這個片段就利用了這件事,先告訴你一個固化的真實,再告訴你這個年輕會長正在扮演以前的會長,裡面有蠻多重的真實的層次,最後再用 behind the scene,有點像片子的 making of,後設告訴你是這樣拍出來的,很複雜的東西,有點像數學什麼乘什麼,很難去釐清的真實的複雜狀態。想請你談一下這種剪接構想怎麼來的?

陳:我一直覺得重演有兩類,後來我剪一個版本包含 behind the scene,就只是他演,我以為已經夠強了,因為他說的是手足,這是 2019 年的字,但是過去林耀強說的是工人,他是學生,是不一樣的,觀眾會看到林耀強同時看到他的概念。剪輯出來,應該要用力一點,很多東西也要用力一點,就把素材找出來。

我跟另個剪輯師合作,他是中國人,提供了完全不同的角度。因為我自己剪了很多版本,到一個版本的時候,我邀請其他紀錄片朋友來,又是個自信的打擊,他說看不到導演意圖,說重演拍得很爛,感受不到任何真實,提議不如把一些 archive(檔案影像)夾在中間,這其實完全是另個方向,但這是他理解我的片的問題。後來我覺得我不能再剪,找另外的人幫我,他用化名,剪了三個月,中間我會看,把一些我想不到會用到的素材抽出來,很多是 making of,但是是經歷過很大創傷之後確定要走的方向,但最後會覺得拍得太少,有這個感覺,因為現場的錢花在劇情重演上,心力也是,真的很靠幫我拍 making of 的導演,他就是《白日青春》(2022)的導演劉國瑞,我知道他有導演的眼光可以拿攝影機,拍我導戲的過程等等,幫了很多。最後一版我再改了一些,很長的經歷。

回應第一個,塗鴉。香港電影一直有個想法是擦邊球,這是電影工業中很聰明的做法,比如杜琪峯《黑社會》(2005),從裡面會看到不只是談黑社會,是談香港的選舉,就好像是擦邊球。但我說的是不一樣的,我覺得是種直面現在的限制,但不是在限制之下玩這個電檢或其他遊戲,反而是,不知道怎麼解釋這個區別,我還是會拍政治有關的題材,或直接談論到這個限制,言論自由或公民社會受壓迫等等,有點不同。而且我覺得 2019 年後的香港,不太確定擦邊球這個方向還有沒有意義。

林:來看 slido 的問題。學生會長如果得到暗示後,還是沒辦法在演出中帶入自己的經驗該怎麼辦?有點像演員指導的問題。

陳:我覺得還是可以,如果你可以指導演員,透過個人經歷投入到演出角色,好像就是演員指導吧。但其實我沒有抓得很好,細細一點看,中間有剪了一刀,你就知道有跳了一點,後來就給人覺得,如果有這麼想法為什麼不做到最好呢?一個鏡頭跟剪開的鏡頭差很遠。但我覺得我的思維還是在做紀錄、不是做劇情,所以拍了有就有,才會有這個做法。

另一場很有趣的,有個跑上山的場景,inter cut 今天香港的抗爭,有一個抗爭者壓在地上,到山上面的時候,他們看到遠方,鏡頭後面看到他們看的不是七十年代的香港,是現在有高樓的香港,變了這個後面的鏡頭之後,我才喊卡。後來有個影評人說這場很有趣,如果喊卡的鏡頭是正面看表情,再看後面發覺是今天的香港,會有趣很多,我本來沒想到這麼細,以為已經交代很清楚了。我也同意他這個想法可能更好,但我那個時候沒想到這麼細,不知道有沒有回應這個問題,但我的思維是有拍就有可以剪出來的。

林:你剛剛提出了這些思考的問題,不知道你有沒有答案。舉例來說,如果拍攝會讓被攝者有危險,那怎麼辦?如果你自己也有危險怎麼辦?

陳:怎麼說呢?如果真的構成危險要先停下來,怎麼想像你的影片呈現也沒有用。為什麼我現在覺得先想清楚形式可能會更好,因為當形式可以配合這些......不一定是這些危險,是可以告訴別人現在有這些危險,看到一個 Deepfake 的人在說話的時候,好像是不是沒有危險的問題呢?起碼對被拍攝者是沒有危險,對我還是不停地要思考。但是通常這個都是片子完成後才會面對,所以我還是會拍吧。

林:再來下個問題,現在拍政治或公民社會的片不太可能在香港放,《憂鬱之島》也是。

陳:對,沒辦法。當然在很私人的情況可以放給認識的人,但其他情況其實沒辦法,而且好像越來越嚴格。所以我就放棄了,直接放棄在香港上映,因為我不知道它的紅線會怎麼調,如果一直依著這個來創作對我來說是不可能的,所以就不顧慮這個直接拍。放棄本地的發行,也更難找到資金,因為很多投資者會考慮的是能否在本地上映拿回一定成本,本地的資源就完全不見了,變成很大的困難。

我沒想過香港會變得這麼快,因為我《憂鬱之島》的實驗是在《亂世備忘》之後,覺得不能完全依賴香港資源,所以我就試了很多海外 pitching,也試了 kickstarter,但最後好像這些經驗都不可能再重用......所以是有點困難的,可能還是回歸到把自己創作的 scale 減到最低。因為預算真的是推得太高,這個預算也限制了一些我的流動性,很快去做一點事。所以我就想,在現在的香港,我改變規模去做快一點的東西,可能比較有意義。

林:(Slido)有兩個問題,預先選擇形式,會不會連帶設定了主題方向?如果形式為出發點,產生的方向跟作者的意圖產生衝突怎麼辦?

陳:這也會是一個很大的問題。我記得我找那幾位老人時跟他們說,你的這段的個人經歷,不只是片裡面的回憶,我會把其他兩個歷史事件也放在裡面,也會有今天雨傘運動後的我的看法,那時可能因為還是 2019 年前吧,他說我也不想仔細講我的故事,好像放在香港歷史比較有趣。我覺得這也是因為我找的人的問題,這幾個人也是不停接受訪問的人,當我提出一個完全新的方向,他覺得有趣、新奇,就接受了。後來經歷過 2019 年,開始會有危險什麼的,但我覺得真的,不確定我是不是沒有扭曲他們想的他們自己。這個我沒有想到解決的方法。

林:第三個問題是總預算是多少?

陳:在 pitching 好像是公開的,大概1,800萬台幣。

林:某種程度上學生會長那段也是暗示觀眾,現在要帶入個人情感,對觀眾來說無論觀看演員是否真的帶入自己生命經驗,觀眾都彷彿認為他成功、已經帶入自己,實際上還是觀眾自己去定義......

陳:我也覺得是的,有人說他演得好,也有人說差,但有個有趣的東西是關於演出,不只是年輕一代在演出,上一代真實的那三個人也在演出,有人說小強太意識鏡頭了,他的確是個好的演出者,他的演出我甚至覺得,經歷過八九,他有個要把這個故事說得很好的責任,所以他演練了很多次。有人會把這個演出的想法也推到真實人物身上,所以我覺得你說的也是對的。

林:好奇導演為何對模糊紀錄跟劇情的界線著迷?有受到什麼作品啟發?

陳:可能是我覺得影像獨特的地方,好像是真實的本質,但原來是虛構的,好像原來影像會有這種情況出現,就覺得很有趣。但這種有趣可能真的是,我有時會說自己選了一個比較舒服的狀態,我大學讀政治,沒有去做任何政治的東西,去拍影片,找到我很沉迷的形式的實驗,有時候當香港抗爭樂觀明朗,我走得很近關心政治,當 2019 年我只聚焦在怎麼做好《憂鬱之島》,很抽離,對我來說是有點安全的。我覺得如果只做政治有關的東西,我會受不了,在香港,跟自己情緒也有關係。所以會有這種操作的想法,甚至我覺得跟現實有很大抽離的時候,會讓我自己可以放手去做,好像是好事。

林:製作過程中製片扮演什麼角色?面對這些限制,導演怎麼跟製片互動?

陳:製片在香港是 line producer,台灣的製片是 producer。我覺得也可以談一下,因為太多人來幫我了,最早是 2017 年一起上台的 Peter,我跟他說想試很多海外的提案,我們不懂就去試,創作上他不會說太多東西,他說了我也不理他。後來19年的時候 Catherine 加入,另外一個 producer,他很厲害,以前我都自己寫那些文字,進來之後他先改我之前寫的;2020 年我拍重演,他有時會直接找我吃飯,問我有沒有新的想法等等,回去就寫下來,拿去提案。真的是最理想的,太好了。也有 Andrew,《十年》(2015)的剪輯,他在香港比較著名,我在 kickstarter 募資時有邀請他進來,因為有他在也讓募資很成功。比較多是錢的關係,創作談的比較多的是 Catherine ,因為他參與一些公眾的提案,遇到一些人會回來跟我說,我覺得挺有趣的。其實大部分的情況,創作的部分還是完全是我自己的。

其實也有一些掙扎,在一個提案裡我們有電視台的合約,但我們最後沒有簽,當然電視台會要有一個短版,但我覺得我處理不了另一個版本,後來就放棄了。日本的製片人,本來是我第一部電影《亂世備忘》的發行公司,他投了大概 20% 的資金,我們每個月會跟他開會,也沒談什麼創作的東西,每次問都是你安不安全,一直抽著菸。創作部分有蠻大自由度,我找一些年輕的成員,副導演、剪輯,自己獨立該怎樣去剪。重演時,找了很多人去問,那時沒有劇本在手,line producer 就說無法計算會花多少錢,我就逼自己寫東西出來,後來給一個預算問能不能做到這個,他們就用很獨立製作劇情片的方向去做。

但是有些衝突是我剛才說的,在現場我拍重演的部分跟 behind the scene 部分的平衡問題,現場 line producer 會一直逼你快一點,幫我拍 the making of 的國瑞他受了很多苦,因為趕時間,line producer 會一直罵他,只是因為我沒想清楚是重演的部分重要,還是應該多放一些時間給其他的東西,但比如監獄那場很有趣,因為我突然要拍監獄裡的對話,本來是沒有計畫的,我就跟攝影說,他是一個劇情片的攝影,我們就突然在拍攝日程裡加了一個半小時的對話,本來是測試,後來可能變成片中很重要的部分。

林:我問一下,你的片有很多跟香港歷史有關的,不同年份的歷史,這些考察或研究是自己做?還是有研究員?

陳:剛才朋友說我對歷史的田調好像沒有做得很深入,這是真的。我有時候不知道對還是錯,其實可能是錯的,我覺得拍攝就是 research,我甚至會欣賞自己什麼都不懂,但我不知道是對還是錯。拍久了提到一些事情,我再找相關資料,而且影片個人口述的東西很多,就沒有用宏觀的歷史去做,這也是被批評很厲害的一點。可能有 research 會更好,但可能就會放棄這種講述的方法,可能是一個取捨吧。

林:把自己當作一個無知的人,也是一種拍攝方法?

陳:我不確定這是對的,很多教訓在裡面,比如歷史的呈現,我安慰自己說這是好的事情。片中大部分是男性,我一直解釋是這個片不是為了代表歷史或什麼,但不能避開紀錄片的代表性這個部分,所以我是覺得是經驗的學習。

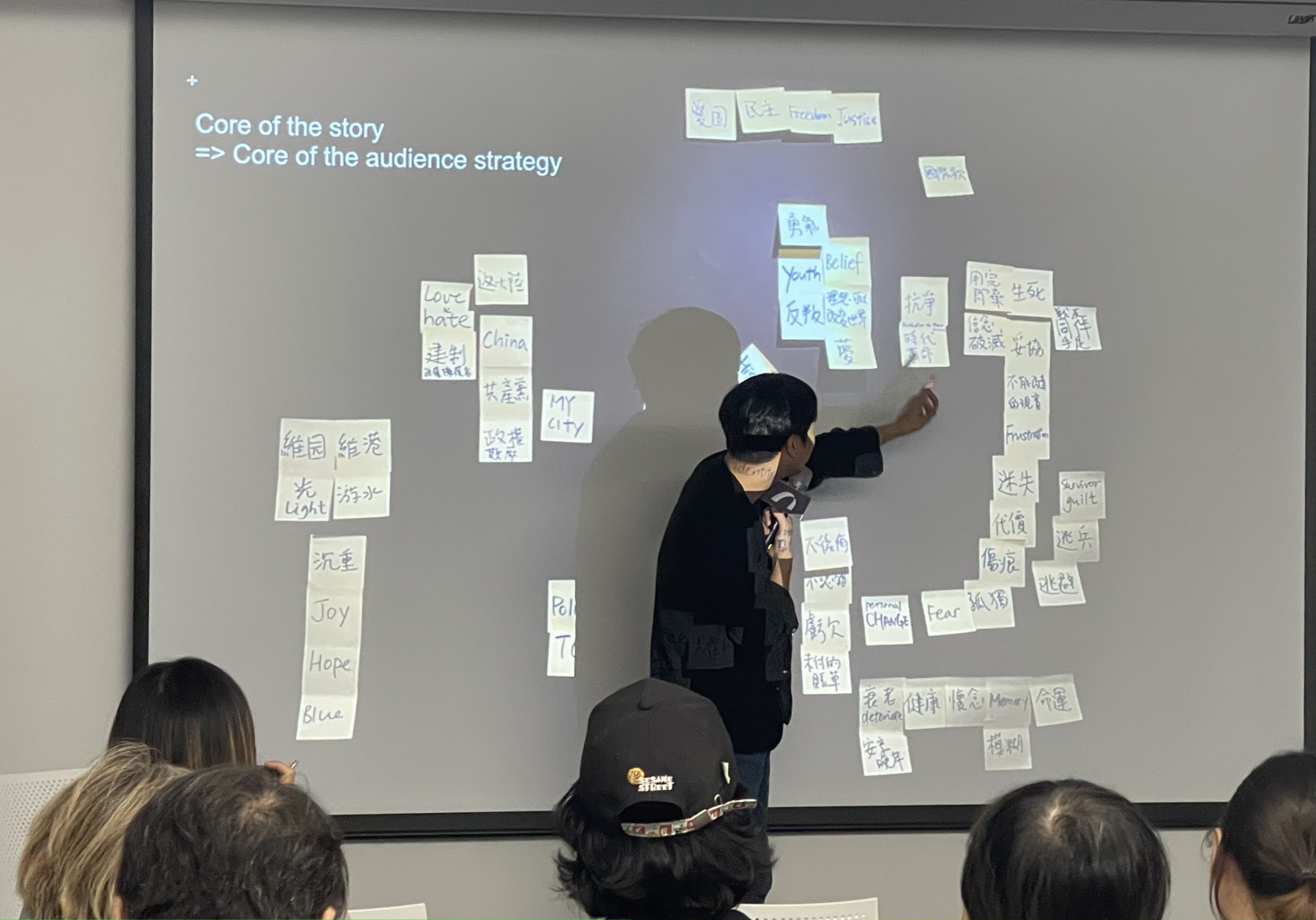

林:製片從歐洲帶回有幫助的練習是什麼?

陳:平常剪輯的時候會寫下來在紙上,但他教我不是寫拍什麼,只是寫靈感的關鍵字,可以是感受或想像這個片。這個東西可以看一下(投影片)。這是一些關鍵字,抗爭、時代革命,年輕、勇氣,妥協、不能接受現實,是形容詞,沒有出現名字,是片中不同段落可能出現的,想到就寫,寫完就貼。

平常可能是貼橫的一條線,後來我貼這樣旋轉的東西,加了一個輪迴的字,有種重複化、重訪過去的圈。無論是對我寫自己的提案也好、怎麼說這部片也好,或是剪輯時的思考也好,它不是一個很實在的溝通方法,但是是導演釐清自己片的情感方向的做法。我有想像很多可能性,剛才有些其他計畫也談到,比如做個平衡的線出來,我一開始很抗拒,做完之後看,好像有點理解自己的計畫多一點,別人可能不會看得懂;那天我跟他們談為什麼我會這樣貼,如果沒有我的解釋他們可能不會看到什麼,但就這樣貼出來,像一個心智圖。大家也可以試一下。

林:我問最後一題,剛一直提到創傷,提案也很多人批評你,你很受傷,你的第一個版本也很多批評、很受傷。你的片上映後香港也有一些討論,那你作為創作者,怎麼面對這些批評,當然人都不喜歡被批評,有些善意、有些難聽,你怎麼經歷這個過程?變強壯、保護自己或跟這些批評相處、對話?

陳:我對很多批評沒有直面。我其實逃避了很長時間,......其實我也很會反省自己的人,每個作品有他不足的地方。被批評最多的是六七暴動的部分......我沒有在看那些東西,但我在努力地想的是為什麼會有這個情況,是太多 empathy、太少批判嗎?還是我不該同情這個人?還是這個方法不對?我想了很多,當然最後我就有個自己想出來的想法,去回應所有的批評,但其實沒有回答他們的問題,所以我還是逃避嘛。

但面對中間的批評,我是比較容易理解的,因為創作者一開始剪的一定是爛的,不會有人看這個版本就覺得,哇很好看。所以我覺得這些經歷會幫助,我很感謝那些創作過程之中狠狠批評我的人,這幾個紀錄片的人他們是個 collective 嘛,他們批評時是不留情面的,這是他們的風格,跟我不一樣,我看別人的片都說很好......很可怕,他們說不知道導演的意圖是什麼。但片完成後的放映的批評,比較難去回應,我不知道是逃避還是什麼,但如果我站出來用公開方式,文字還是什麼去談我的作品、哪段歷史,我覺得好像也不是很妥當的事,所以我就進入很大的難題,最後我就沒有面對這個問題。

《憂鬱之島》會出一本書,再過兩三個月,在台灣,寫了一些過程,但我不確定我可以談。之前還搞了一個研討會,跟飛地做的,邀請人來談,我當然是只聽好的東西,這也是個挺好的嘗試,我沒試過拍了一部電影之後還有這麼多工作要做的,太辛苦了!

林:因為這是很重要的作品啊,你要這樣想。

陳:我也是這樣想。

林:我們以最熱烈的掌聲謝謝梓桓。